Nazionalsocialismo

Ecco come Stalin spinse Hitler sul trono

Non è un paradosso.

Gli storici spesso hanno chiuso un occhio.

E non hanno visto che l’opposizione

era solo dettata da ragioni contingenti.

Ma in fondo la loro cultura era la stessa.

Con questo intervento

Augusto Del Noce mette chiarezza

Nazionalsocialismo

Nel novembre 1946

il gesuita Padre Fessard

svolse

al primo

Congresso internazionale

di filosofia del dopoguerra,

tenuto a Roma,

una comunicazione sulla

«comune origine

di comunismo e di

nazionalsocialismo»

che poi ripubblicò,

ampliata,

nel libro del 1960

De l’actualité historique.

Scarsissima

fu l’eco di questa

che pure

deve essere considerata

come una

delle opere-chiave

per l’interpretazione

della storia contemporanea.

Passò

pressoché ignorata,

senza lodi

e senza stroncature,

anche nella cultura

a cui era

particolarmente

indirizzata,

la cattolica,

troppo occupata

nell’ascolto

e nel plauso dei

«mediatori ideologici»

con forme di pensiero

con essa non conciliabili.

Credo si debba vedere

nello sviluppo successivo

della storiografia sul nazismo,

soprattutto a partire

dal libro di Ernst Nolte

sul Fascismo

nella sua epoca (1963)

e da quello di Eberhard Jäckel

La concezione

del mondo di Hitler (1969)

l’inconsapevole riscoperta

e l’allargamento, e la conferma

con i dati documentari,

dell’ipotesi contenuta

nell’ignoratissimo

saggio di Fessard.

***

Nazionalsocialismo

Quali ne erano

i temi essenziali?

Il primo che,

al modo stesso

del marxismo,

il nazionalsocialismo

è una coerente

concezione del mondo.

Il secondo,

che tale concezione

è l’«esatto contrario»

del marxismo

e del comunismo.

Tutto qui?

Ma i giudizi valgono

per le abitudini mentali

che criticano e negano,

e se le si considera

sotto questo riguardo,

ci si accorge

che queste tesi,

semplici nella loro

apparenza letterale

avevano,

e soprattutto

continuano ad avere,

un valore dirompente.

La prima dice infatti

che l’interpretazione

della storia contemporanea

non può essere

che transpolitica,

nel senso

di accentuare

la priorità del

momento filosofico

(la «filosofia

che si fa mondo»

del giovane Marx,

smentendo

le interpretazioni

economicistiche

e sociologiche

correnti).

Nazionalsocialismo

Soprattutto,

per intenderne

la portata,

occorre

avere in mente

che negli anni ’50

faceva testo

la biografia di Hitler,

del resto pregevole

sotto vari aspetti,

scritta da

Alan Bullock.

Hitler vi veniva

rappresentato come

un opportunista

assolutamente

privo di principi

come

la personificazione

della volontà di potenza

nella forma

più rozza e ingenua,

tale da non poter

neppure mascherare

sotto principi morali

di apparenza universale

il suo fine

che altro non era che

la potenza e il dominio.

Ogni idea

non sarebbe stata

per lui che strumentale,

al servizio

di una sete di potere,

anzi di dominio

su tutto il mondo;

unita a una rabbia

distruggitrice,

a un odio implacabile

per coloro

che vengono

oscuramente sentiti

come superiori;

l’assenza totale

di scrupoli

venendo giustificata

dalla sottomissione

dell’ordine politico

alle leggi della natura,

ove si svolgono

confronti di forze

per cui vale

la legge della giungla.

Chi non ha letto,

o meglio non

continua a leggere

nella pubblicistica attuale,

le caratterizzazioni

di un Hitler

«psicopatico»,

o «piccolo borghese

giunto al fanatismo»

o strumento

«di capitalismo

al tramonto»,

dello «spirito

di conservazione

e di rivalsa della

vecchia Germania»

o espressione

di un oscuro «demone»

che travaglierebbe,

o almeno avrebbe

storicamente

travagliato la Germania?

Che i giudizi consueti

sull’hitlerismo

non oltrepassino

questo livello

non ci vuol molto

ad accorgersene.

Ora, l’idea di una

concezione barbarica

ma rigorosa e coerente,

toglie di mezzo

le interpretazioni

meramente

psicologiche

o sociologiche,

o quanto meno

serve a collocare

al loro giusto posto

quanto di vero

possono contenere.

Due dittatori uguali

e contrari

Nazionalsocialismo

Rispetto alla seconda,

dal dire il nazismo

è l’esatto contrario

del marxismo,

consegue

che il parallelo

deve essere fatto

tra comunismo

e nazismo,

piuttosto che

alla maniera ordinaria

tra fascismo e nazismo

(contro

l’opinione ordinaria

si deve dire

che il nazismo

non è l’estremizzazione

ultima del fascismo;

che c’è una razionalità

nella storia contemporanea

e che l’alleanza

col nazismo rappresentò

non soltanto la fine pratica,

ma anche quella ideale

del fascismo).

Ma che cosa

precisamente

si vuol dire

con l’asserzione

che deve essere presa

rigorosamente

alla lettera,

che il nazismo

sia stato

l’esatto contrario

del comunismo:

che riproduce

rovesciati,

con completa simmetria,

i caratteri

del comunismo,

cosa che

non si può dire

di alcun altro

movimento anticomunista,

e tanto meno del fascismo.

Sembra che

tra i movimenti storici

dal primo Ottocento

a oggi

il nazismo

realizzi pienamente

i caratteri di quella

«rivoluzione

in senso contrario»

in cui De Maistre

vedeva la forma

del tutto inadeguata

di reazione.

Possiamo tentare

di passare da ciò

a un tentativo

di definizione?

Penserei

alla seguente:

il nazismo è stato

il contraccolpo tedesco

dello scacco

che il marxismo

ha subito

con lo stalinismo.

***

Nazionalsocialismo

Certo, nessun marxista

avrebbe potuto prevedere

che il marxismo

si sarebbe

storicamente realizzato

attraverso

il populismo russo,

con segno

religiosamente opposto

ma pur sempre religioso;

sostituendo allo zarismo

un’altra

classe dominante

che, però, porta

i caratteri dello zarismo,

rispetto alle masse

slave dominate,

alle conseguenze

estreme.

L’apparente paradosso

svela la logica interna

di un sistema filosofico.

Stalin,

nella cui opera

spesso si vede

«la rivincita della

vecchia Russia»

è in realtà

colui che opera

la giuntura

tra il marxismo

e la tradizione russa,

continuando Lenin,

la cui rivoluzione

non sarebbe riuscita,

se non avesse,

già lui, accordato

l’idea della rivoluzione

liberatrice mondiale

con quella

del primato russo.

Con Stalin l’idea

della rivoluzione

liberatrice mondiale

cede rispetto a quella

del primato russo.

Si parli

finché si vuole di

«rivoluzione tradita»;

bisogna riconoscere

uno scacco

del marxismo

in Stalin,

perché l’idea

della rivoluzione

liberatrice mondiale

con lui si perde

senza poter più

risorgere;

resta però

che senza Stalin,

del comunismo

non resterebbe oggi

che un

lontano ricordo.

L’irrazionalismo

fuori luogo

Nazionalsocialismo

Torniamo ora

alla simmetria

tra comunismo

e nazismo.

Scrive perfettamente

il Fessard:

«Comunismo

e nazionalsocialismo

si oppongono

diametralmente,

così in quel

che concerne

il punto di partenza

della storia

come la sua fine:

per il primo

è il lavoro

e la creazione

della società

senza classi

e senza Stato;

la lotta a morte

e il dominio

del popolo

dei signori,

per il secondo.

Non si intendono

che nel mezzo

di condurre

la storia

al suo fine.

Per entrambi

è la lotta politica,

ma compresa

dall’uno come

rivolta degli schiavi

e rivoluzione,

dall’altro

come guerra nazionale

dei padroni

e pace vittoriosa».

(De l’actualité historique,

tomo 1, p. 141;

le sottolineature

sono nel testo).

Dove invece

il Fessard non persuade

è nel cercare l’origine

dell’opposizione

nel passo della

Fenomenologia

dello Spirito di Hegel

dedicato alla dialettica

del padrone

e dello schiavo.

Nella prova

che esso abbia esercitato

una particolare influenza

nella formazione

del pensiero di Marx,

che non lo cita mai;

certamente

di una qualsiasi influenza

del pensiero hegeliano

su Hitler

non si può parlare,

non certamente diretta,

ma neanche indiretta.

Non è che

Marx e Hitler

abbiano decomposto

la dialettica hegeliana

del Padrone

e dello Schiavo,

comprendendola

il primo

dal punto di vista

dello schiavo,

il secondo

dal punto di vista

del padrone.

Quel che invece

spiega storicamente

l’hitlerismo

è la sua subordinazione

al momento staliniano

della realizzazione

storica del marxismo,

caratterizzato

dal mutamento

per cui la rivoluzione

si risolve

nell’orientamento

dell’espansione

dei popoli dell’Est;

onde la paura

per l’estinzione

del germanesimo,

come dato primo

su cui il nazismo

si organizza.

***

Nazionalsocialismo

Mi si permetta

di insistere

su questo punto:

quel che spiega

l’hitlerismo

non affatto

la continuazione,

portata

al punto ultimo

della linea

irrazionalistica

del pensiero tedesco,

o delle correnti

di pensiero

che si erano formate

nell’Ottocento

in termini

di critica negativa

della rivoluzione

francese

o dei movimenti

conservatori dell’Europa

delle due guerre

o dello stesso fascismo.

Per intenderlo

occorre isolarlo

nella sua opposizione,

che è insieme

subalternità

alla fase staliniana

del marxismo;

in questo isolamento

e in questa dipendenza

appaiono i tratti

di quella

organica concezione

del mondo,

a cui Hitler obbedisce,

piuttosto che servirsene.

Il difetto

del richiamo

al passo hegeliano

sta nel fatto

che esso non serve

a rendere ben conto

dell’aspetto

di dipendenza

del nazismo

rispetto al marxismo

(sembrano invece

essere posti

sullo stesso piano),

e, in più, rischia

di non spiegare

le simmetrie

nelle loro particolarità.

L’accentuazione

della dipendenza

(rispetto a cui

la sconfitta

sembra assumere un

significato simbolico)

porta a vedere

nel nazismo

un fenomeno

conseguente alla crisi,

irreversibile

e insuperabile,

che il marxismo

incontra

nel farsi storia.

Nazionalsocialismo

Rispetto

agli aspetti simmetrici,

brevemente.

Tutto avviene

nel nazismo

come se

criterio di verità

fosse la sostituzione

di una

categoria comunista

con

l’esattamente contraria,

tale però sempre

nello stesso orizzonte

materialistico

del marxismo.

Così alla classe

è sostituita la razza;

conseguentemente,

l’ebreo diventa

il portatore assoluto

del male.

L’unità sino

all’identificazione

di antimarxismo

e di antisemitismo

qualifica il nazismo.

***

Nazionalsocialismo

Nell’opinione

corrente nel primo

dopo-guerra

c’erano certamente

elementi che favorivano

questa persuasione:

l’origine ebraica

di Marx

e l’idea, diffusa

in quegli anni,

sulla preponderanza

degli ebrei tra i capi

del bolscevismo,

nonché la voce,

corrente allora,

che lo stesso Lenin

fosse ebreo.

Non sono tuttavia

argomenti che servano

a spiegare

l’antisemitismo nazista

nel suo carattere proprio,

irriducibile

ad altri antisemitismi

della storia;

per il nazismo

non si trattava soltanto

di una congiura

per il dominio mondiale

a cui la maggioranza

degli ebrei,

e degli ebrei potenti,

avrebbe partecipato;

gli ebrei erano colpevoli

per il loro essere

(per il loro «sangue»);

di cui le idee

– che nel loro risolversi

in forma pratica

rappresentavano

il pericolo mortale

per la Germania

e per l’Europa –

erano

l’espressione necessaria.

***

Nazionalsocialismo

Alla dimensione

del futuro

propria del marxismo

si oppone

il richiamo nazista

alla dimensione

del passato;

alla laicizzata

escatologia marxista

che pone

la società perfetta

alla fine dei tempi

corrisponde

il mito nazista

che la pone

prima della storia.

La rivoluzione nazista

sia pure nella forma

di rivoluzione

contro la rivoluzione,

aveva il fine

di realizzare

un «uomo nuovo»,

che avrebbe

dovuto corrispondere

al tipo arcaico,

mai finora realizzato

nella sua purezza,

dell’ariano.

Nazionalsocialismo

L’opposizione

dell’ariano

e dell’ebreo

prende anche la forma

dell’antitesi

di natura e antinatura

sul fondamento che

«solo l’uomo,

tra tutti gli esseri viventi,

cerca di trasgredire

alle leggi di natura».

Allo storicismo marxista

si oppone quindi

il più completo

naturalismo;

e forse questa

è la formula

più adeguata,

capace

di fare intendere

nel suo significato pieno

la stessa opposizione

di classe e di razza.

All’idea

di rivoluzione

si oppone

quella di guerra,

come

guerra assoluta;

guerra che risolve

in sé la politica,

e che perciò

non può presentarsi

che come

guerra di sterminio,

rinunciando

a ogni maschera

di «liberazione»

o di «crociata»;

privata così

di un’arma

che si sarebbe

rivelata preziosa

(lo pensa ad esempio,

lo stesso Solgenitzin)

nella guerra

contro

la Russia sovietica.

Si dovrebbe dire

che il rigore

della coerenza

portò il nazismo

a sacrificare

delle reali possibilità

di successo.

Lo portò anche

all’impossibilità

di contrarre

effettive alleanze.

***

Nazionalsocialismo

Anche

da questo rapido cenno

risulta come i tratti

che si sono

storicamente realizzati

fossero già predeterminati

nella concezione hitleriana.

Essa, formatasi

per negazione

e per antitesi,

spiega il destino

di distruzione

che gravava

sul nazismo,

distruzione

che in definitiva

lo coinvolse

(ed è perciò

che a differenza

di ogni altro

fenomeno storico,

nulla di esso

sopravvive);

se si può parlare

di un genio di Hitler,

si può soltanto farlo

– forse lo si deve –

in termini

di genio

della distruzione.

Il Fest (Hitler 1973),

che si è anche

soffermato

sul disperato

impulso suicida

da cui Hitler

fu accompagnato

lungo tutto l’arco

della sua esistenza,

ha osservato

giustamente

che in lui all’odio

che può

sembrare reazionario

per il bolscevismo

si accompagnò

quello rivoluzionario

per il vecchio mondo,

provato dall’assenza

di richiamo

ad alcuna precedente

età storica.

E cita

delle affermazioni

dell’ultimo Goebbels

così ricche

di significato

da meritare

di essere riportate

per esteso:

«In una

con i monumenti

della cultura,

crollano anche

gli ultimi ostacoli

che si opponevano

alla realizzazione

del nostro compito

rivoluzionario.

Adesso che tutto

è distrutto,

siamo costretti

a ricostruire l’Europa.

In passato,

la proprietà privata

ci ha imposto

atteggiamenti

di ritegno borghese;

ma adesso le bombe,

anziché sterminare

tutti gli europei,

non hanno fatto

che abbattere

le mura del carcere

che li tenevano

prigionieri…

Al nemico

che tentava

di annichilire

il futuro

dell’Europa,

è riuscita soltanto

la distruzione

del passato,

in tal modo

facendola finita

con tutto

il vecchiume

e il sorpassato».

E certamente

Goebbels ha ragione

perché le condizioni

storiche tedesche

furono definitivamente

travolte

nella rovina

del nazismo;

così il sistema

feudale e autocratico,

solo parzialmente

compromesso

dal trattato

di Versaglia.

Così avanzava

la sconfitta

Nazionalsocialismo

Si può dire

che si trovino

già iscritte

nell’essenza

del nazismo

il suo destino

di sconfitta,

la sua

necessaria ferocia,

la sua

condanna all’infamia.

Destino di sconfitta

perché, nato

dalla paura ossessiva

dell’estinzione

del germanesimo

a opera del colosso

bolscevico

e del cervello ebraico,

non poteva veder

che nemici ovunque;

e neppure si può dire

che Hitler si fidasse

completamente

dei tedeschi;

i veri ariani

erano soltanto la Ss

e la stessa Wehrmacht

era guardata

con sospetto.

Perché

l’azione di sterminio

non fu semplicemente

un’esplosione

di furore ma

– e qui appunto

è il massimo dell’orrore –

un «dovere» imposto

dalla concezione

nazista del mondo,

anche se,

per quel che pare,

come azione pratica

fosse tenuta

così rigorosamente

segreta

(all’infuori delle Ss

che fungevano,

a loro modo,

da «iniziati»),

da essere ignota

alla grandissima

maggioranza

del popolo tedesco

e alla Wehrmacht.

La ricerca

della coerenza organica

della concezione hitleriana,

se per un verso

restituisce

il nazismo

all’umanità,

come è compito

imprescindibile

dello storico

e, in questo caso,

di chi pensa

non sia possibile

fare oggi

una filosofia

e una politica serie

senza una

comprensione rigorosa

della storia

contemporanea,

significa per l’altro

l’irrevocabilità

di una condanna

senza possibile appello.

Né si può parlare

di una sua

sopravvivenza,

o possibile rinascita.

Il nazismo

è scomparso

in ragione

dell’obbligazione logica

da cui dipendeva;

non certo

per ragioni morali

– perché proprio

si è diffuso

come non mai

il principio

che qualsiasi atrocità

è giustificata

dal successo –

ma perché

aveva posto

nella forza

il suo criterio,

e la forza

si è pronunciata

altrimenti.

Nazionalsocialismo

Come la concezione

hitleriana riuscì

a ottenere

un consenso che

neppure la pressoché

assoluta certezza

della sconfitta

riuscì sostanzialmente

a incrinare?

Vi contribuì

la dissennata

politica culturale

della repubblica

di Weimar

volta ad abbassare

e ad infangare

i valori della tradizione

morale tedesca;

ma, soprattutto,

l’occasione decisiva

fu fornita,

a una Germania

già moralmente

dissestata,

dalle desolanti

condizioni economiche

successive

alla crisi del ’29

che la posero

davanti a una scelta

fra due

opposte rivoluzioni,

la comunista

e la nazista.

***

Nazionalsocialismo

Detto questo,

quale si può dire

sia stato

il vizio capitale

teorico iniziale

del nazismo,

quello di cui

gli altri errori

furono

le conseguenze?

Dobbiamo vederlo

nella forma

della sua opposizione

al marxismo.

È nozione comune

vedere nel marxismo

una continuazione

dell’hegelismo

separato

completamente

dal platonismo;

è in dipendenza

da ciò che

il giovane Marx

definisce l’uomo

come «un animale

che ha dei bisogni»,

materiali,

imperativi

e ineluttabili,

onde il primo

fatto storico

e la condizione

fondamentale

dell’intera storia

è la produzione

della vita materiale

(l’inizio della

«filosofia del fare»

opposta

alla metafisica

dell’essere).

Ora,

è proprio questo

antiplatonismo,

questo rifiuto

di quel che

qualche pensatore

ha chiamato

la «cattolicità naturale»

del pensiero classico

quel che

il nazismo condivide;

perciò costretto

a realizzare

quell’«esatto contrario»

del marxismo

di cui si è detto.

Nazionalsocialismo

Esempio, dunque,

non superabile

della cattiva

confutazione

del marxismo,

che tuttavia

serve a documentare

l’assenza di universalità.

Per concludere,

accennando

a un tema

che sarebbe

di estrema importanza

riprendere.

Negli ultimi mesi

di vita,

Simone Weil definì

quale avrebbe

dovuto essere

la domanda

morale essenziale

del dopoguerra:

«Con quale diritto

possiamo

condannare Hitler»?

(la condanna

della storia

evidentemente

non basta),

intendendo dire

che questa condanna

importava

una rivoluzione

intellettuale

e morale.

Si preferì battere

tutt’altra via,

eludendo completamente

questa domanda.

Augusto Del Noce, «Ecco

come Stalin spinse Hitler

sul trono», in “Il Sabato”,

26 marzo – 1 aprile 1983,

pp. 19-20.

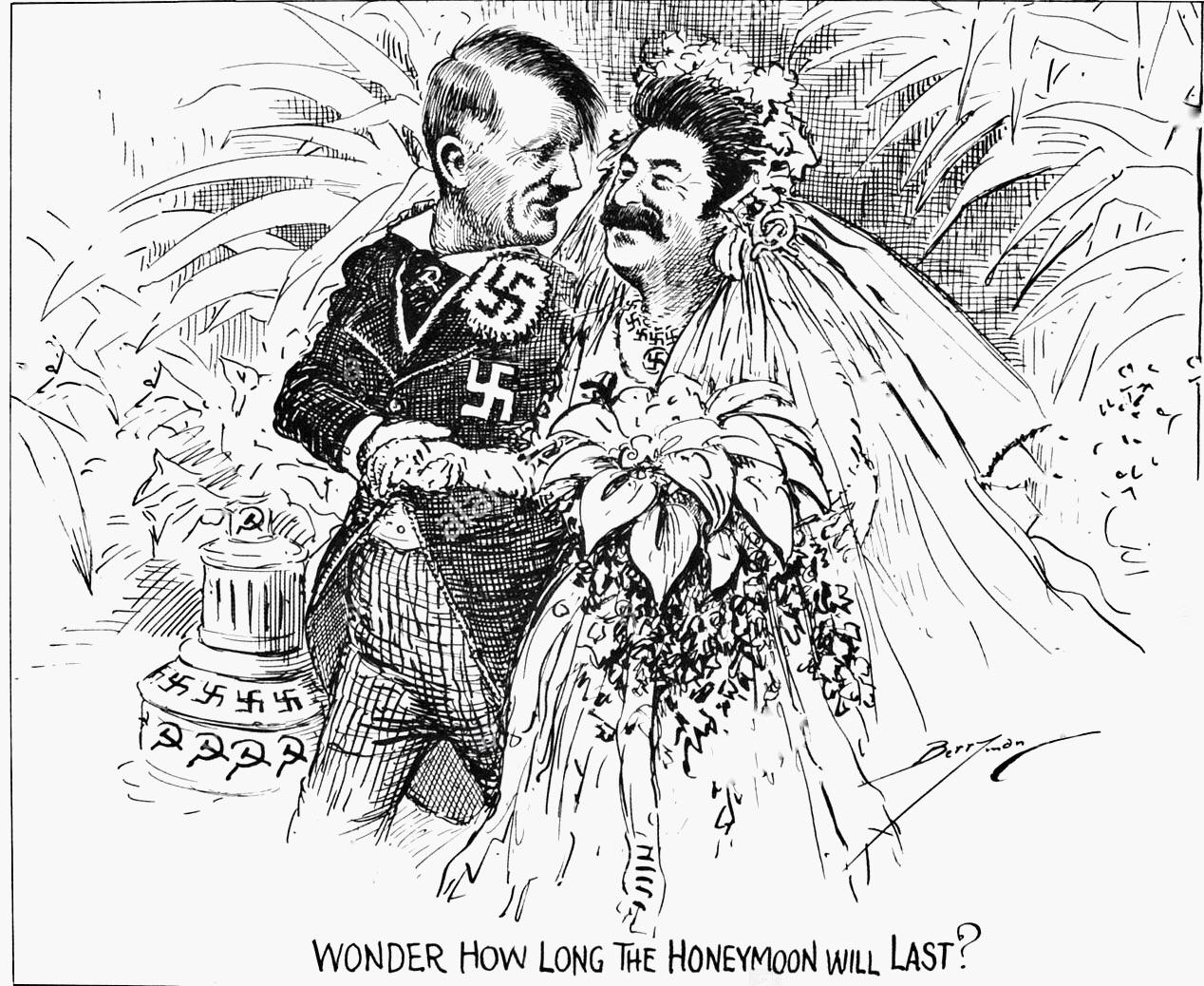

Foto: George Grosz,

caricatura di Hitler /

en.wahooart.com